相続手続に関するご相談

相続手続の流れ

【1】相続発生の連絡

「相続WEB受付サービス」または「相続受付専用ダイヤル」へご連絡ください。お取引内容やご相続方法に 応じて、具体的なお手続の方法をご案内いたします。

- お亡くなりになられた方の通帳、キャッシュカード等(お取引内容がわかるもの)をご準備のうえ、ご連絡ください。

| 相続WEB受付サービス | 受付はこちらから 受付時間/24時間365日(システムメンテナンス時を除く) |

|---|---|

| 相続受付専用ダイヤル |

0120-33-0577受付時間/平日(銀行窓口営業日) 9:00〜15:00 |

- お電話がつながりにくい場合がございます。その場合は、お取引店へご連絡ください。

お亡くなりになられた方の口座は、相続手続が完了するまでお引き出し・ご入金などのお取扱ができなくなります。また、家賃等の受取や公共料金等の口座振替を設定している場合は、その口座による自動引落等の取引ができなくなりますので、振込指定口座および引落口座の変更手続が必要となります。

【2】必要書類の準備

ご相続方法により、ご準備いただく書類が異なります。

以下の必要書類にかかるフロー表をもとに、お客様がどちらのケースに該当するかご確認ください。

必要書類にかかるフロー表はこちら

【3】必要書類の提出

- <相続WEB受付サービスによる受付の場合>

電子メールで必要書類の提出方法をご案内いたします。 - <相続受付専用ダイヤルによる受付の場合>

ご準備いただいた書類を制定の返信用封筒にてご返送ください。 - <営業店窓口での受付の場合>

ご相談中の営業店窓口にご提出ください。

【4】ご相続預金などの受取

ご提出いただいた書類の内容を確認させていただき、相続預金の払戻手続や名義変更手続を行います。手続完了後、通帳・お利息計算書等を相続人代表者さまに交付(または郵送)させていただきます。お手続の完了は、必要書類のご提出から10営業日程度とさせていただきますのでご了承願います。

相続手続を行うにあたって

相続手続を行うにあたり、法定相続人や戸籍謄本等について説明します。

必要書類にかかるフロー表

A.遺言書があり、遺言執行者がいる場合

スクロールできます

| 必要な書類 | 内容 | 入手先 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 相続届(当行所定) | 当行からお渡しする相続届に遺言執行者さまの自署・捺印(実印)が必要となります。 | 当行から交付 |

| 2 | 被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本 |

|

市区町村役場 |

| または | |||

| 法定相続情報一覧図 | 「法定相続情報証明制度」をご利用になり、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は不要となります。 | 法務局 | |

| 3 | 相続届に署名・捺印された方の印鑑証明書 |

|

市区町村役場 |

| 4 | 被相続人さま名義の通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・ご利用カード |

|

お客さま |

| 5 | 遺言書 | お客さま | |

| 6 | 検認済証明書 | 自筆証書遺言(遺言書を自宅等で保管した場合)・秘密証書遺言の場合に家庭裁判所での検認を受け、お持ちください。 | 家庭裁判所 |

| または | |||

| 遺言書情報証明書 | 自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度を利用した場合)の場合にお持ちください。 | 法務局 | |

| 7 | 遺言執行者選任の審判書謄本 | 家庭裁判所より遺言執行者が選任されている場合にお持ちください。 | 家庭裁判所 |

| 8 | ご来店される方の実印 | お客さま | |

| 9 | 相続預金入金口座の通帳 | 相続預金の受取方法として相続人代表口座への入金を希望される場合にお持ちください。 | お客さま |

| 10 | 実印および本人確認資料(運転免許証等) | 相続預金の受取方法として現金受取を希望される場合にお持ちください。 | お客さま |

| 11 | 新名義人の方のご印鑑 | 相続預金の名義変更を希望される場合にお持ちください。 | お客さま |

| 12 | 相続放棄の申述受理証明書 | 相続放棄をされる方がいる場合にお持ちください。 | 家庭裁判所 |

| 13 | 委任状 | 貸金庫を開庫する場合に立会いできない相続人さまからの提出が必要です。 | お客さま |

- 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申出ください。

「法定相続情報一覧図」の取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。

「法務省 法定相続情報証明制度」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

「法務省 法務局・地方法務局所在地一覧」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html - 遺言書には当行とのお取引が記載されていることが必要です。

また、内容により相続届に署名・捺印いただく方、ご提出いただく書類等が異なる場合がございますので予めご了承ください。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

B.遺言書があり、遺言執行者がいない場合

スクロールできます

| 必要な書類 | 内容 | 入手先 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 相続届(当行所定) |

|

当行から交付 |

| 2 | 被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本 |

|

市区町村役場 |

| または | |||

| 法定相続情報一覧図 | 「法定相続情報証明制度」をご利用になり、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は不要となります。 | 法務局 | |

| 3 | 相続人さまの戸籍謄本または戸籍抄本 |

|

市区町村役場 |

| または | |||

| 法定相続情報一覧図 | 「法定相続情報証明制度」をご利用になり、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は不要となります。 | 法務局 | |

| 4 | 相続届に署名・捺印された方の印鑑証明書 |

|

市区町村役場 |

| 5 | 被相続人さま名義の通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・ご利用カード |

|

お客さま |

| 6 | 法定相続人問診票(当行所定) | 当行から交付 | |

| 7 | 遺言書 | お客さま | |

| 8 | 検認済証明書 | 自筆証書遺言(遺言書を自宅等で保管した場合)・秘密証書遺言の場合に家庭裁判所での検認を受け、お持ちください。 | 家庭裁判所 |

| または | |||

| 遺言書情報証明書 | 自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度を利用した場合)の場合にお持ちください。 | 法務局 | |

| 9 | ご来店される方の実印 | お客さま | |

| 10 | 相続預金入金口座の通帳 | 相続預金の受取方法として相続人代表口座への入金を希望される場合にお持ちください。 | お客さま |

| 11 | 実印および本人確認資料(運転免許証等) | 相続預金の受取方法として現金受取を希望される場合にお持ちください。 | お客さま |

| 12 | 新名義人の方のご印鑑 | 相続預金の名義変更を希望される場合にお持ちください。 | お客さま |

| 13 | 相続放棄の申述受理証明書 | 相続放棄をされる方がいる場合にお持ちください。 | 家庭裁判所 |

| 14 | 委任状 | 貸金庫を開庫する場合に立会いできない相続人さまからの提出が必要です。 | お客さま |

- 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申出ください。

「法定相続情報一覧図」の取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。

「法務省 法定相続情報証明制度」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

「法務省 法務局・地方法務局所在地一覧」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html - 遺言書には当行とのお取引が記載されていることが必要です。

また、内容により相続届に署名・捺印いただく方、ご提出いただく書類等が異なる場合がございますので予めご了承ください。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

C.遺産分割協議書がある場合

スクロールできます

| 必要な書類 | 内容 | 入手先 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 相続届(当行所定) |

|

当行から交付 |

| 2 | 被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本 |

|

市区町村役場 |

| または | |||

| 法定相続情報一覧図 | 「法定相続情報証明制度」をご利用になり、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は不要となります。 | 法務局 | |

| 3 | 相続人さまの戸籍謄本または戸籍抄本 |

|

市区町村役場 |

| または | |||

| 法定相続情報一覧図 | 「法定相続情報証明制度」をご利用になり、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は不要となります。 | 法務局 | |

| 4 | 相続届に署名・捺印された方の印鑑証明書 |

|

市区町村役場 |

| 5 | 被相続人さま名義の通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・ご利用カード |

|

お客さま |

| 6 | 法定相続人問診票(当行所定) | 当行から交付 | |

| 7 | 遺産分割協議書 | 相続人さま全員の印鑑証明書が必要になります。 | お客さま |

| 8 | ご来店される方の実印 | お客さま | |

| 9 | 相続預金入金口座の通帳 | 相続預金の受取方法として相続人代表口座への入金を希望される場合にお持ちください。 | お客さま |

| 10 | 実印および本人確認資料(運転免許証等) | 相続預金の受取方法として現金受取を希望される場合にお持ちください。 | お客さま |

| 11 | 新名義人の方のご印鑑 | 相続預金の名義変更を希望される場合にお持ちください。 | お客さま |

| 12 | 相続放棄の申述受理証明書 | 相続放棄をされる方がいる場合にお持ちください。 | 家庭裁判所 |

| 13 | 委任状 | 貸金庫を開庫する場合に立会いできない相続人さまからの提出が必要です。 | お客さま |

- 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申出ください。

「法定相続情報一覧図」の取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。

「法務省 法定相続情報証明制度」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

「法務省 法務局・地方法務局所在地一覧」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html - 遺産分割協議書には当行とのお取引が記載されていることが必要です。

また、内容により相続届に署名・捺印いただく方、ご提出いただく書類等が異なる場合がございますので予めご了承ください。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

D.遺言書、遺産分割協議書がない場合

被相続人さまとのお取引内容により、必要書類の簡略化または、郵送によるお手続が可能となる場合があります。

詳細については、お取引店にお問い合わせください。

スクロールできます

| 必要な書類 | 内容 | 入手先 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 相続届(当行所定) |

|

当行から交付 |

| 2 | 被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本 |

|

市区町村役場 |

| または | |||

| 法定相続情報一覧図 | 「法定相続情報証明制度」をご利用になり、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は不要となります。 | 法務局 | |

| 3 | 相続人さまの戸籍謄本または戸籍抄本 |

|

市区町村役場 |

| または | |||

| 法定相続情報一覧図 | 「法定相続情報証明制度」をご利用になり、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は不要となります。 | 法務局 | |

| 4 | 相続人さま全員の印鑑証明書 |

|

市区町村役場 |

| 5 | 被相続人さま名義の通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・ご利用カード |

|

お客さま |

| 6 | 法定相続人問診票(当行所定) | 当行から交付 | |

| 7 | ご来店される方の実印 | お客さま | |

| 8 | 相続預金入金口座の通帳 | 相続預金の受取方法として相続人代表口座への入金を希望される場合にお持ちください。 | お客さま |

| 9 | 実印および本人確認資料(運転免許証等) | 相続預金の受取方法として現金受取を希望される場合にお持ちください。 | お客さま |

| 10 | 新名義人の方のご印鑑 | 相続預金の名義変更を希望される場合にお持ちください。 | お客さま |

| 11 | 相続放棄の申述受理証明書 | 相続放棄をされる方がいる場合にお持ちください。 | 家庭裁判所 |

| 12 | 委任状 | 貸金庫を開庫する場合に立会いできない相続人さまからの提出が必要です。 | お客さま |

- 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申出ください。

「法定相続情報一覧図」の取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。

「法務省 法定相続情報証明制度」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

「法務省 法務局・地方法務局所在地一覧」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

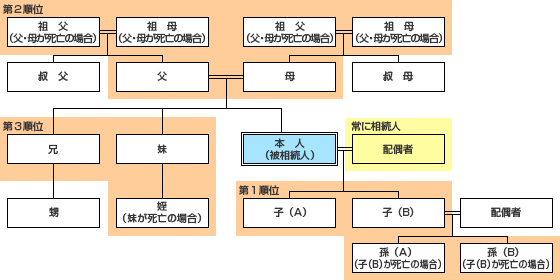

法定相続人について

相続人とは、相続する権利がある方のことです。相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言います。法律では相続人とその相続分について以下のように定められています。

- 配偶者

お亡くなりになられた方の配偶者は常に相続人となります。 - 第1順位の相続人

お亡くなりになられた方のお子さまが、第1順位の相続人となります。お子さまがお亡くなりになられている場合は、お孫さまが代襲相続人(※)となります。 - 第2順位の相続人

お亡くなりになられた方の直系尊属(父母、祖父母等)が、第2順位の相続人となります。第1順位の相続人およびその代襲相続人(※)がいない場合に限り、相続人となります。 - 第3順位の相続人

お亡くなりになられた方のご兄弟・ご姉妹が第3順位の相続人となります。第1順位の相続人およびその代襲相続人、第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります。

- 代襲相続人

被相続人の子ども、兄弟・姉妹が相続開始前に死亡している場合には、被相続人の子どものこども=孫、被相続人の兄弟姉妹の子ども=甥・姪が相続人となります。この孫、甥・姪等を代襲相続人といいます。

法定相続人

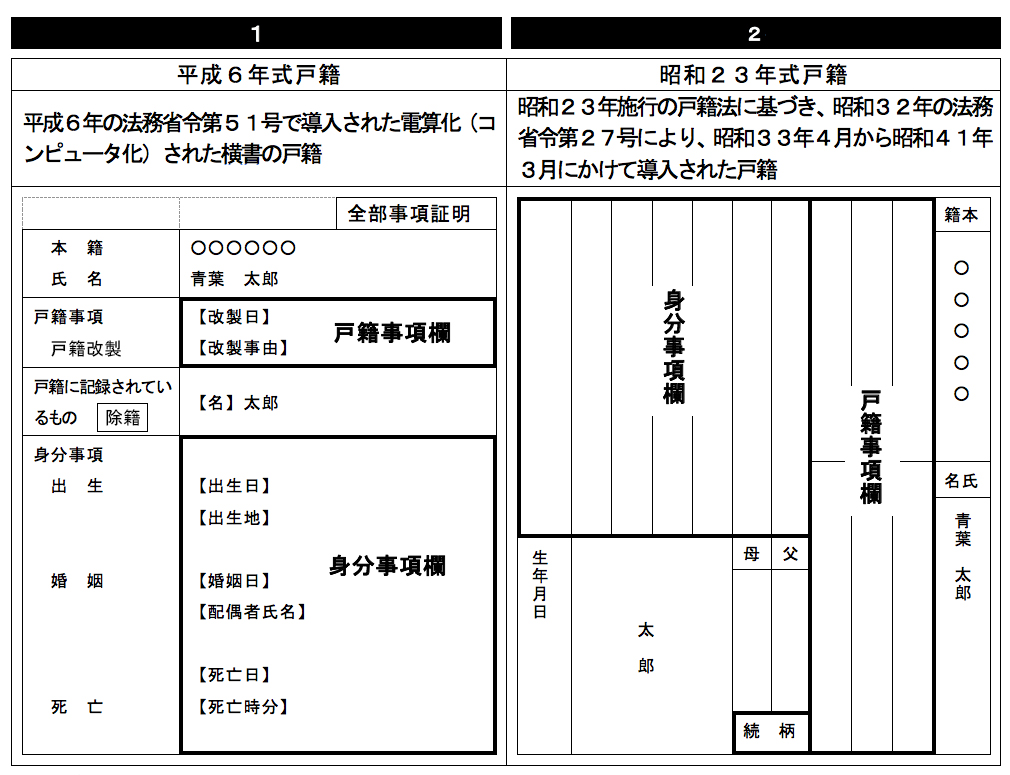

戸籍謄本について

- 被相続人さま(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本について

どなたが相続人であるかを確認するため、被相続人さまのお生まれになってからお亡くなりになられるまでの連続した戸籍謄本が必要になります。

なお、本籍地を変更したときや結婚や養子縁組のために別戸籍に編入したときなどは、戸籍が変更となりますので、原戸籍や改製原戸籍など、複数の戸籍謄本が必要となる場合があります。

ただし、遺言により相続される場合は、被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本のみご準備いただきます。 - 相続人さまの戸籍謄本について

- 被相続人さまと同一の戸籍に記載されている相続人さまについては、ご準備いただく必要はありません。ただし、被相続人さまの戸籍からご結婚や養子縁組等により除籍され、新たな戸籍が編製されている場合は、現在の戸籍謄本(抄本)が必要となります。

- 相続人さまの中にすでにお亡くなりになられている方がいる場合は、代襲相続の有無を確認するため、お亡くなりになられている方の出生からお亡くなりになられるまでの連続した戸籍謄本が必要になります。

- 兄弟姉妹の方が相続人さまの場合は、被相続人さまのご両親さまの出生からお亡くなりになられるまでの連続した戸籍謄本が必要になります。

- 戸籍謄本の請求方法について

戸籍謄本等は、一番新しい戸籍(被相続人の死亡事実が記載されている戸籍)から、より古い戸籍へさかのぼって請求していきます。@最初に、お亡くなりになられた時点での本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を請求します。

- 戸籍謄本の「戸籍事項欄」の戸籍の編製事由、編製日、除籍日とお亡くなりになられた方の「身分事項欄」の出生事項、婚姻事項、離婚事項等の事実発生日を見ながら、転籍前の「本籍」がどこであるか、その戸籍の「筆頭者」が誰であるかを確認しながら、以前本籍のあった市区町村に請求していく必要があります。

- 上記Aにて請求した戸籍謄本に転籍前の本籍地および戸籍筆頭者が記載されている場合、上記Aと同様に出生時までさかのぼって転籍前の市区町村役場で戸籍謄本を請求します。

戸籍の様式

- 戸籍謄本等は、以下のいずれかの方法で入手します。

@本籍地の市区町村役場の窓口で直接請求する。

- 郵送で請求する。

- 戸籍謄本取得代行サービス(※)を利用し、戸籍謄本の取得を依頼する。

- 戸籍謄本取得代行サービスとは、相続時に必要となる戸籍謄本を相続人さまに代わって取得し、相続人関係図を作成するサービスです。ご希望の方は、手続をされる支店へお問い合わせください。

- 申請書類や手数料は各自治体により異なりますので、本籍地の市区役所によって異なりますので、事前に電話で照会するか、ホームページを参照して、申請方法をご確認ください。

- 郵送にて戸籍謄本を申請する場合は、申請書、本人確認資料の写し、返信切手を貼付した返信用封筒、交付手数料(郵便局発行の定額小為替証書)等が必要になります。

残高証明書の発行依頼について

相続人さま、遺言執行者さま、相続財産管理人さま等の相続権利者さまのいずれか1名さまのご依頼により発行します。

次の書類をお持ちになり、お取引店または最寄りの支店へご来店ください。

| 必要書類 (ご準備いただく書類) |

|

|---|---|

| 窓口で記入いただく書類 | 残高証明書発行依頼書(当行所定) |

| 発行手数料 | 所定の発行手数料がかかります |

- 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申出ください。

なお、「法定相続情報証明制度」をご利用になり、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は不要となります。

「法定相続情報一覧図」の取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。

「法務省 法定相続情報証明制度」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

「法務省 法務局・地方法務局所在地一覧」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html