社会人1年目で「給与からいくら貯金に回すといいのだろうか」と悩む人もいるのではないでしょうか。

一人暮らしか実家暮らしかなどの生活スタイルにより毎月の支出水準が違うため、貯金できる金額の目安も人によって異なります。また、将来のライフプランも様々なため、自分の状況に合った貯蓄の目標金額を設定することが重要です。

そこで本記事では、新卒社会人の貯金すべき金額の目安や貯めるコツを解説します。また、NISAやiDeCoといった資産形成に関する内容もわかりやすく紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

将来のライフイベントへ備えるには、社会人1年目から継続して貯金をおこなうことが重要です。ただし、毎月どのくらい貯金すればいいかの目安がわからない人もいるでしょう。

ここでは、社会人1年目の貯金額の実態と目標金額について、具体的な数値を示しながら解説します。

金融広報中央委員会の調査(2024)によると、20代単身世帯の金融資産保有額(預貯金や株式などの総額)は平均値で161万円、中央値では15万円です。

平均値が中央値より高いのは、一部の高額保有者の影響です。実際、20代単身世帯の約37%が金融資産がなく、残りの約63%も保有額にばらつきがあります。中央値の15万円は多くの若者の実態をより正確に表しています。

社会人1年目から月1万円の積み立てを始めれば、1年間と3カ月で貯金は15万円になり、20代単身世帯の中央値の貯金額となります。

人事院の調査によると、新卒事務員・技術者計(大学卒)の初任給は約22万円です。手取りを額面の約80%と計算すると、22万円×80%=17万6,000円が手取りとなります。

では、月17万6,000円の手取りのうち、どの程度を貯金に回すべきなのでしょうか。

一つの目安として、手取りの約3割を貯金に回すことが理想と言われる場合があります。この計算に当てはめると、理想の貯金額は17万6,000円の3割である月5万2,800円です。

ただし、現実的に貯金に回せる金額は生活環境によって異なります。ここからは、実家暮らしと一人暮らしそれぞれで貯金額の目安を紹介します。

出典:民間給与の実態~令和6年職種別民間給与実態調査の結果概要~(P.8)|人事院

まずは、実家暮らしの場合に貯金したい金額の目安を確認します。

総務省の家計調査によると、34歳以下の単身世帯での平均支出は、以下のとおりです。

| 項目 | 月平均 |

|---|---|

| 食費 | 4万305円 |

| 住居費 | 3万9,618円 |

| 交際費 | 1万0,069円 |

| 光熱費 | 9,005円 |

| その他 | 7万7,163円 |

| 合計 | 17万6,160円 |

出典:家計調査 家計収支編 単身世帯 詳細結果表 年次 2024年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口

食費、住居費、交際費、光熱費、その他費用の合計金額は月17万6,160円となっています。

ただし、実家暮らしの場合は食費や住居費、光熱費などの支出負担を抑えることが可能です。仮にこれらの費用を一切負担しないでいいと考えると、単純計算で上記の金額より約9万円(≒4万305円+3万9,618円+9,055円)支出を抑えることができ、実家暮らしの支出総額は月に約8万6,000円です。

手取り収入が17万6,000円だとすると、支出である月8万6,000円を差し引いても月9万円が残ります。

もちろん、実家へ生活費としていくらか入れるケースもあるため、必要な支出額は人によって異なりますが、実家暮らしの場合は、新卒社会人でも手取りの3割を貯蓄に回せる可能性はあるといえるでしょう。

一人暮らしの場合、基本的に食費や住居費、光熱費などを自分で負担する必要があります。

先ほどのデータと同様、単身世帯での平均支出は月17万6,160円です。新卒社会人の手取り収入の目安である月17万6,000円の場合、貯蓄に回せるお金はほとんどありません。

さらに、上記の支出金額は実家暮らしの人も含めた平均費用のため、一人暮らしの場合には、住居費や光熱費などの生活費がさらにかかる可能性があります。そのため、手取り収入の3割を貯蓄に回すことは現実的ではありません。

日々の生活で節約を心掛け、月1〜3万円の貯蓄を目指してみてください。

毎月1万円の貯蓄を続ければ、20代の貯蓄の中央値である15万円を1年3カ月で貯められます。

社会人1年目から貯金をするには、コツを押さえることが重要です。新卒社会人でも貯金ができるためのコツを4つ紹介します。

貯金を続けるには、なぜ貯めるのかという「目的」を持つことが大切です。

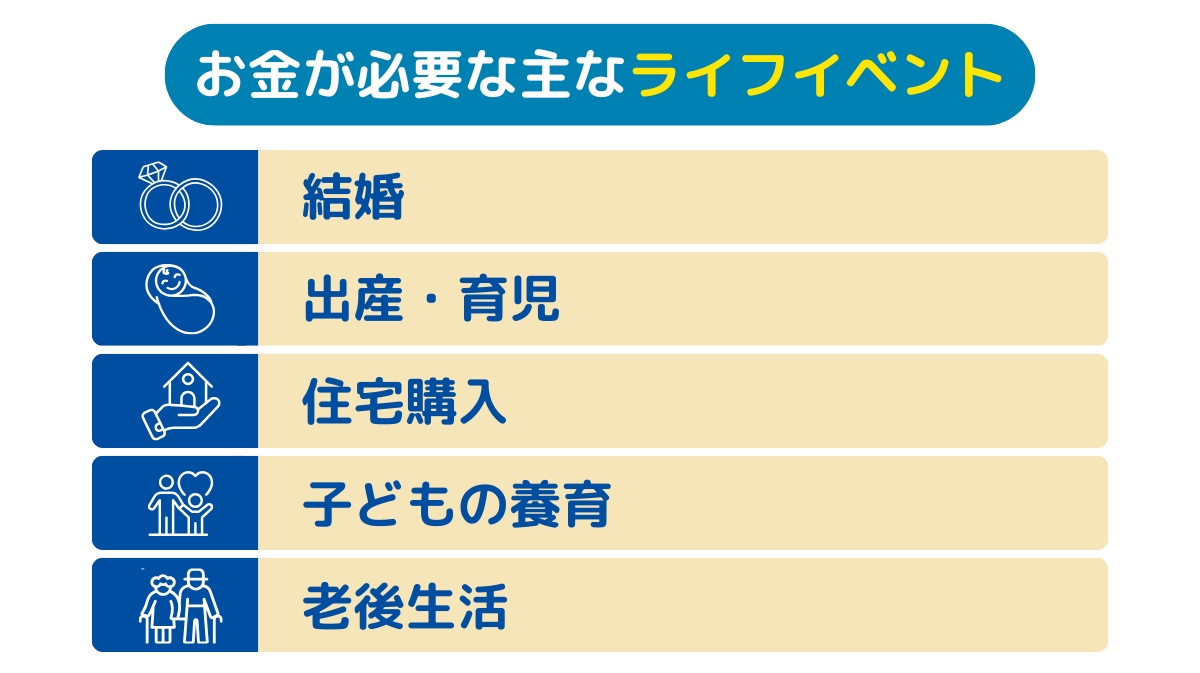

結婚資金や住宅購入などのライフイベントにお金は欠かせません。将来的なライフイベントを見込んだ具体的な目標があれば、貯金を継続しておこなうモチベーションが高まります。

例えば、結婚資金であれば結婚情報誌などの特集から、自分が必要とする費用を把握して目標金額にするとモチベーションも上がるでしょう。目標金額と期間から逆算すると月々に貯金するべき金額が把握できます。

なお、七十七銀行の「七十七銀行アプリ」では、目的別預金口座の利用が可能です。結婚資金や教育資金など目的ごとに目標・期限を決めて管理でき、進捗状況も把握しやすくなります。

「先取り貯金」は、効果的に貯金をおこなう方法です。まず、銀行口座を貯金用口座と生活費用口座の2つ用意します。

給料の振込先を貯金用口座にし、給料が振り込まれた直後に毎月の生活費として事前に決めた金額を生活費用口座に移します。これにより、強制的に貯金用口座にお金が貯まる仕組みを作れます。

また、毎月使えるお金がいくらなのかが生活費用口座の貯金残高で可視化されるため、自然と支出を抑える意識が働きます。

勤務先に給与天引きで貯めていく財形貯蓄制度があれば、自動で手間なく確実に貯金できるため、活用するのも一つの手でしょう。

固定費を抑えると、貯金に回せる資金が増えます。一度見直すだけで継続的な効果を見込めるため、固定費の削減は貯蓄金額を増やす手段として有効です。

見直しやすい固定費の例は、以下のとおりです。

| 見直し項目 | 見直し内容の例 |

|---|---|

| スマホプランの月額利用料金 | 大手キャリアから格安SIMへ乗り換える |

| 保険 | 保障内容に不要なものがないかを見直す |

| サブスクリプション | 使用頻度の少ないサービスを解約する |

毎月の支出を見返して、削減できる固定費がないかを確認してみてください。

家計の支出を把握するには、家計簿をつけることが効果的です。 なぜ貯金ができないのか原因が分からないままでは、なかなかお金は貯まりません。

たとえば、家計簿アプリを使えば毎日の収支を簡単に記録でき、支出の傾向もグラフなどで視覚的に把握できます。クレジットカードや電子マネーと連携できるアプリなら、自動で記録してくれ手入力の手間が軽減するので続けやすいでしょう。

支出を見える化することで、自分では気づかなかった意外な無駄遣いにも気づけます。家計簿を通じて支出を分析・改善することが、効率よく貯金を増やすコツです。

貯金だけでは、将来の資金準備として十分ではない可能性があります。インフレが続くと徐々にお金の価値が目減りするため、資産形成の方法を知っておくことが大切です。

ここでは、政府による資産所得倍増プランとして代表的な資産形成の手段を2つ紹介します。

NISA(少額投資非課税制度)は少額から始められる投資制度で、NISAを利用した投資で得られた利益や配当が非課税になります。2024年から始まった「新NISA」では、年間360万円まで投資でき、非課税期間が無期限になりました。

投資枠は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類があります。投資初心者には毎月少額ずつ購入でき、長期的な資産形成を目指すことが可能な「つみたて投資枠」を利用した資産形成がおすすめです。

つみたて投資枠で購入できる商品は、国が審査して通過した投資信託などに限られているため、極端にリスクの高い商品はありません。証券会社や銀行で口座開設するだけで、手軽に始められるのも魅力です。

【関連記事】

新NISAの上限額と再利用ルールを解説!賢く非課税投資しよう

新NISAの投資戦略はどうする?制度の活用方法をプロが解説

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を自分で準備するための年金制度です。3つの税制メリットがあります。

掛金は給与や銀行口座から引かれるため、先取り貯金の感覚で老後資金を準備しつつ運用できます。

また、NISAとの大きな違いは、原則60歳になるまで資金を引き出せない点です。老後資金を確実に貯めたい人にとっては、メリットとなるでしょう。

将来のライフプランを考えながらNISAとiDeCoをバランスよく組み合わせると、効率的な資産形成が可能になります。

無理なく資産形成を継続するためには、投資の基本的な考えや心構えを理解しておくことが大切です。ここでは、資産形成を無理なく継続するためのコツを解説します。

投資は基本的に「余裕資金」の範囲内で行いましょう。

投資を始める前に、「生活防衛資金」として最低3〜6カ月分の生活費を貯金で確保することが大切です。生活防衛資金があれば、怪我や病気による突然の出費や収入の減少にも対応でき、安心して長期的な投資が続けられます。

当面の生活に困らない貯金を用意して気持ちに余裕を持った投資を行いましょう。

投資は、リスクを抑えるために少額からスタートするのがおすすめです。新NISAであれば月々100円から始められ、投資初心者にとっても安心して挑戦できます。

例えば、新NISAで社会人1年目22歳から60歳まで積立投資を続けた場合のシミュレーション結果は、以下のとおりです。

| 投資パターン | 最終積立金額 |

|---|---|

| 月々5,000円を利回り年率3%で運用 | 約424万円 |

| 月々8,000円を利回り年率5%で運用 | 約1,086万円 |

少額からでも積み立てていけば、将来的な資産形成として大きな成果が見込まれます。

もちろん運用利回りが保証されているわけではありませんが、一つの目安にしてみてください。

積立金額はいつでも変更できるため、最初は少額ではじめ、慣れてきたタイミング、投資に回せる資金に余裕ができてきたタイミングなどで積立金額を増やしていくのもおすすめです。

投資には、価格が上がったり下がったりする、価格の変動リスクがつきものです。

しかし、長期にわたって投資を続けることで、一時的な値動きの影響を受けにくくなり、リターンが安定しやすくなります。

また、利益が利益を生む「複利効果」によって、時間とともに資産を効率的に増やしていくことも可能です。

例えば月5,000円を運用利回り年率3%で運用したシミュレーション結果は以下のとおりです。

| 期間 | 最終積立金額 | 運用利益 |

|---|---|---|

| 10年間 | 約70万円 | 約10万円 |

| 20年間 | 約164万円 | 約44万円 |

| 30年間 | 約291万円 | 約111万円 |

| 40年間 | 約463万円 | 約223万円 |

積立期間が長くなるほど、最終積立金額は加速度的に増えていきます。長期的な運用によってリスクを抑えながら安定的な収益の獲得が期待できます。

資産形成を安定的におこなう上で重要なのは、資産の分散です。

貯金だけでなく、株式や債券など複数の金融資産に資金を振り分けることで、リスクを抑えて資産を増やせます。

例えば、株式だけを保有すると、株式市場が悪化したときに大きな損失になりかねません。しかし複数の金融資産に投資していれば、一部の金融資産が下落しても他の資産でカバーできる可能性が高いため、金融資産全体での下落を抑えられます。

また、投資初心者には投資信託もおすすめです。プロが運用してくれるため、商品の入れ替えなどを行う必要がなく、高度な知識が必要ありません。世界中の株式や債券などの金融資産に自動で分散投資できる商品もあり、リスクを抑えた投資を続けやすいのが特徴です。

投資している際、市場が一時的に急落・下落するときがあります。そのような場合でも、慌てて売却するのは望ましくありません。

なぜなら、市場は暴落した後も長期的には回復してきた歴史があるからです。例えば、アメリカの約500社を対象とするS&P500もリーマンショックや新型コロナウイルスによる暴落から回復し、成長を続けています。

このように、長期投資では、市場価格の下落は安く買える機会と捉えることができます。

また、投資信託や積立投資では、一定金額で定期的に購入します。そのため、価格が高いときには少なく、安いときには多く購入することになり、結果として購入価格を平準化する効果が期待できます。(ドルコスト平均法)

下落は短期目線では損失になると思うかもしれませんが、投資の目的が長期投資であることを念頭に判断する心構えが必要です。

本記事では、新卒社会人であっても貯金と資産形成で将来に備えるための基本とコツを紹介しました。

貯金は実家暮らしと一人暮らしで貯金する目安が違います。自分の収入と支出を把握し、ライフステージごとの費用に対する目標金額を設定して取り組むことが大切です。

投資は余裕資金で少額から始め、長期・分散投資によってリスクを抑えます。NISAやiDeCoなどの投資制度は、初心者でも安心して取り組みやすい制度です。

貯金と投資をバランスよく組み合わせ、社会人1年目から着実に資産を築いていきましょう。

【七十七銀行 関連ページ】

銀行取引スマホでカンタン!七十七銀行アプリ

NISA(少額投資非課税制度)

個人型確定拠出年金(iDeCo)

【参考サイト】

家計の金融行動に関する世論調査 2024年 | J-FLEC

金融経済教育推進機構

民間給与の実態~令和6年職種別民間給与実態調査の結果概要~(P.8)|人事院

※この記事は2025年3月現在の情報を基に作成しています。

今後変更されることもありますので、ご留意ください。