七十七銀行の創設期を支えた

日本資本主義の父

渋沢栄一

新一万円札の顔「渋沢栄一翁」。「日本資本主義の父」と呼ばれ、生涯で500以上の会社を設立しましたが、実は七十七銀行の創業にあたっても多大な貢献をしてくれた方です。

そんな“縁”ある、七十七銀行と渋沢栄一のお話しをご紹介します。

武蔵国榛沢郡(現在の埼玉県大里郡)生まれ。幕末から明治・大正・昭和という激動の時代を生きた実業家です。14歳からすでに商才を発揮しはじめ、25歳の頃、東京に出て一橋家に仕えます。やがて、幕府の役人として、徳川15代将軍慶喜の弟、徳川昭武に従ってヨーロッパに留学します。そして、産業革命後の近代文明にふれ資本主義経済などのしくみを学びました。時代が明治に変わると、大蔵省で財政や金融制度の整備にあたり、退官後、実業界で活躍します。まず第一国立銀行の創設をはじめ、多くの銀行の設立を指導します。第七十七国立銀行の設立のときにも、助言と出資をしています。また、東北本線の建設や野蒜築港などの計画にも係わるとともに、東北の産業振興をめざす東北振興会の筆頭メンバーにもなり、さまざまな社会事業に貢献しました。

明治11(1878)年12月、宮城県で初めてとなる銀行「第七十七国立銀行」が業務を開始しました。その創立には渋沢栄一が深く関与しています。

渋沢栄一は明治5年(1872年)に公布されたわが国最初の銀行法規である「国立銀行条例」の起草を担当しました。また、大蔵省に入るきっかけをつくった伊達宗城(※)を通して東北地方に強い関心をもち東北地方の開発にも力を注ぎました。

その頃、宮城県には地元に基盤をおく銀行はひとつもありませんでした。1873年(明治6年)から、第一国立銀行が仙台と石巻の出張所を開設し、三井銀行も宮城出張所を開設しているだけでした。これらの出張所が県内の産物の現金化や納税業務を行っていました。しかし、その後全国的に国立銀行設立のブームが広がっていたこともあり、宮城県をはじめ東北各県の有志が一斉に銀行設立を申し出ました。そして第七十七国立銀行設立の申請も出されました。

こうした背景があって、渋沢栄一は第七十七国立銀行設立に尽力し、「最も直接の伝習と周旋により成立せる銀行」とし、第一国立銀行の宮城県における業務を第七十七国立銀行へ譲りました。また、仕事上の助言や出資だけでなく、遠藤敬止(第2代・4代頭取)、大野清敬(第5代頭取)など得難い人材を第一国立銀行より派遣し、第七十七国立銀行の草創に協力しました。

伊達宗城 1817(文化14)年~1892(明治25)年

旗本山口直勝の次男で、伊予宇和島藩主伊達宗紀の養子となり、1844(弘化1)年宇和島藩十万石の藩主となりました。「幕末の四賢候」の一人に称され、新政府の初代大蔵卿に任命されました。

1878(明治11)年5月に創立された東京株式取引所(現「東京証券取引所」)は、取引高が増えるのに伴い、株式の売買における精算すべてを行う出納業務(取引立会場の勘定を縮めた専門用語で「場勘業務」という。)を、知識と経験を持つ銀行に任せることにしました。

1894(明治27)年10月に、数ある銀行の中から唯一第七十七国立銀行が選ばれて「場勘業務」を取り扱うようになりました。地方銀行の第七十七国立銀行に決定した理由は、東京支店が株式取引所の近くにあったことに加え、①渋沢栄一の推薦があったこと、②のちに第五代頭取となった大野清敬が東京支店長時代、不況による株の暴落時に株式取引所への救済融資を行い危機をすくったこと、③第七十七国立銀行の仕事ぶりが大いに信頼されるものであったことが要因でした。1949(昭和24)年まで東京証券取引所の唯一の「場勘銀行」としてその業務を続け、2024(令和6)年10月に「場勘業務」130周年を迎えます。

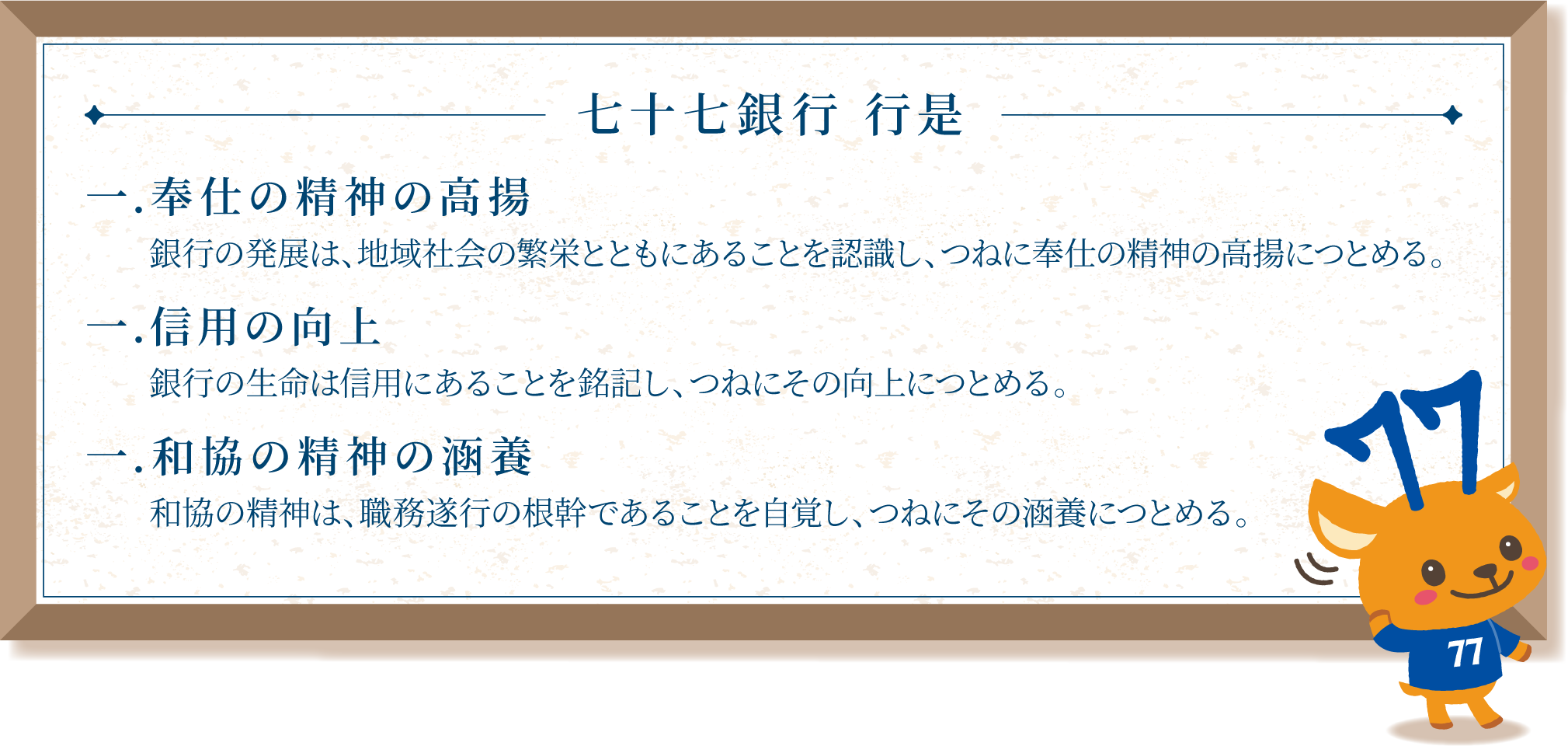

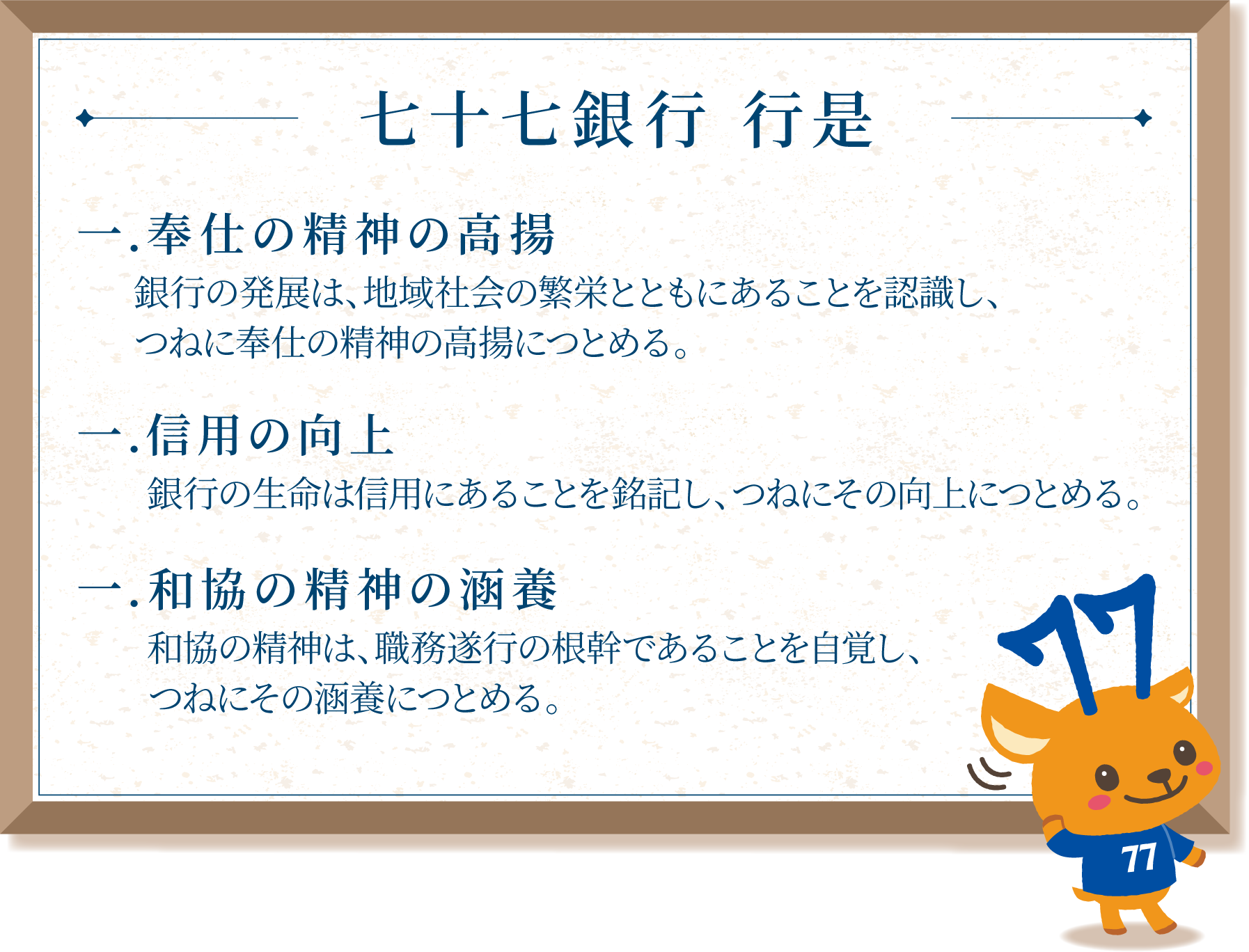

東北地方の発展を目指した渋沢栄一は、東北振興会会長として、「国の繁栄には地方の振興が欠かせない」「地方振興には現地の奮起努力が不可欠」等、地方を盛り上げるための講演を各地で行っています。仙台の講演では七十七銀行との縁を振り返りながら「銀行の発展は実業の隆盛があってこそ」と考えを語り、講演後には七十七銀行を訪れ、行員を激励しました。七十七銀行の企業理念「行是」には、「銀行の発展は地域社会の繁栄とともに」との一文が明記されています。

答えを見る

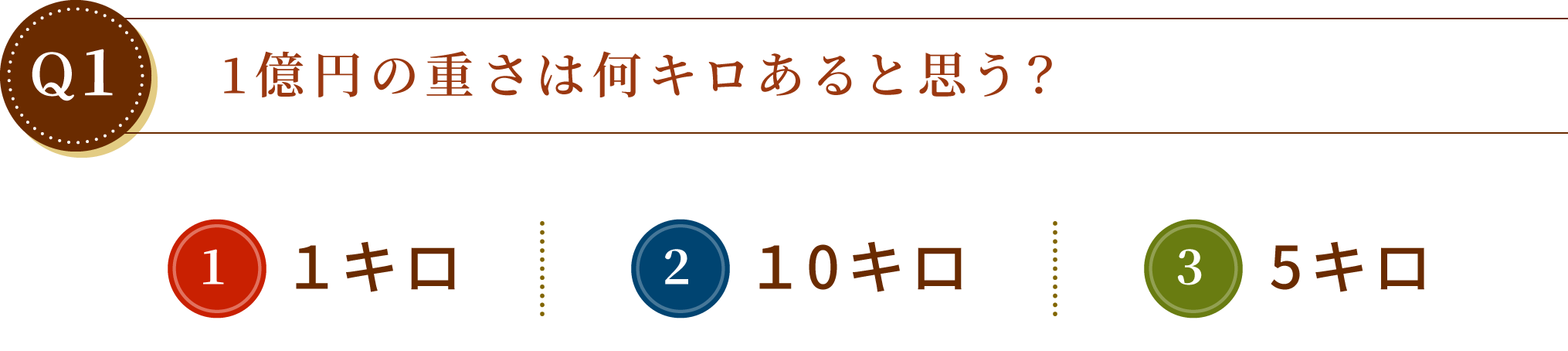

1万円の重さは約1グラムといわれており、100万円は1万円札100枚分にあたりますのでその重さは約100グラム、1億円は1万円が10,000枚なので、約10キロとなります。七十七銀行金融資料館には1億円の重さをを体感できるコーナーやお札で体重を測れる装置も展示してありますので、是非一度ご来館ください。

答えを見る

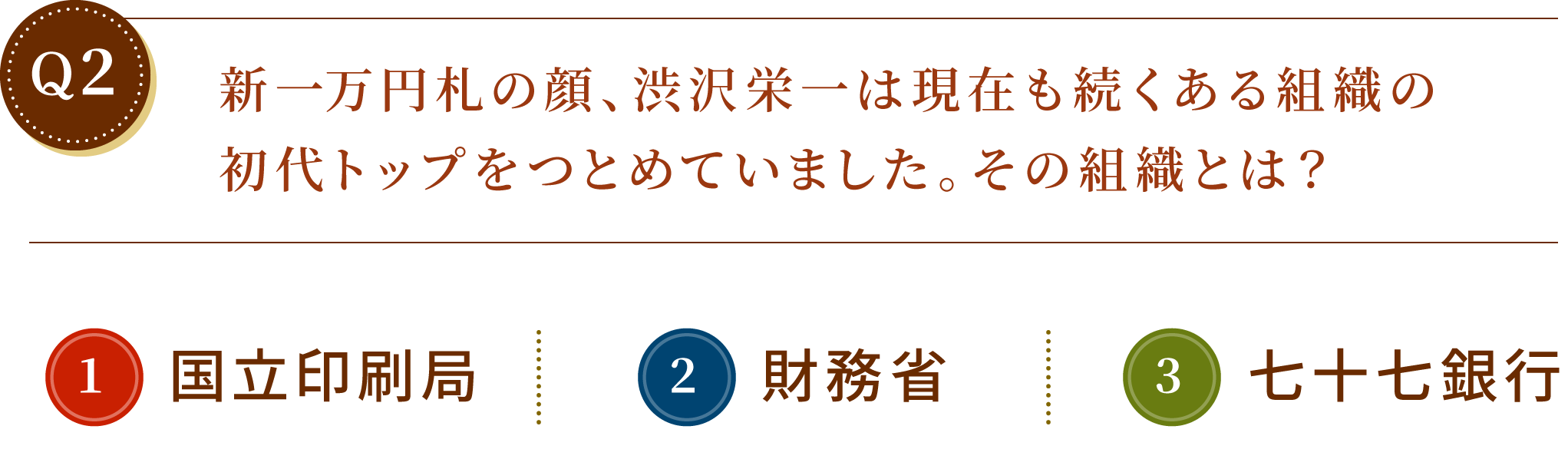

渋沢栄一は国立印刷局の前身となる組織(大蔵省紙幣司)の初代トップ「紙幣頭(しへいのかみ)」を務めました。今回1万円の顔になる渋沢栄一は、実はお札を作る側の立場の人でした。

答えを見る

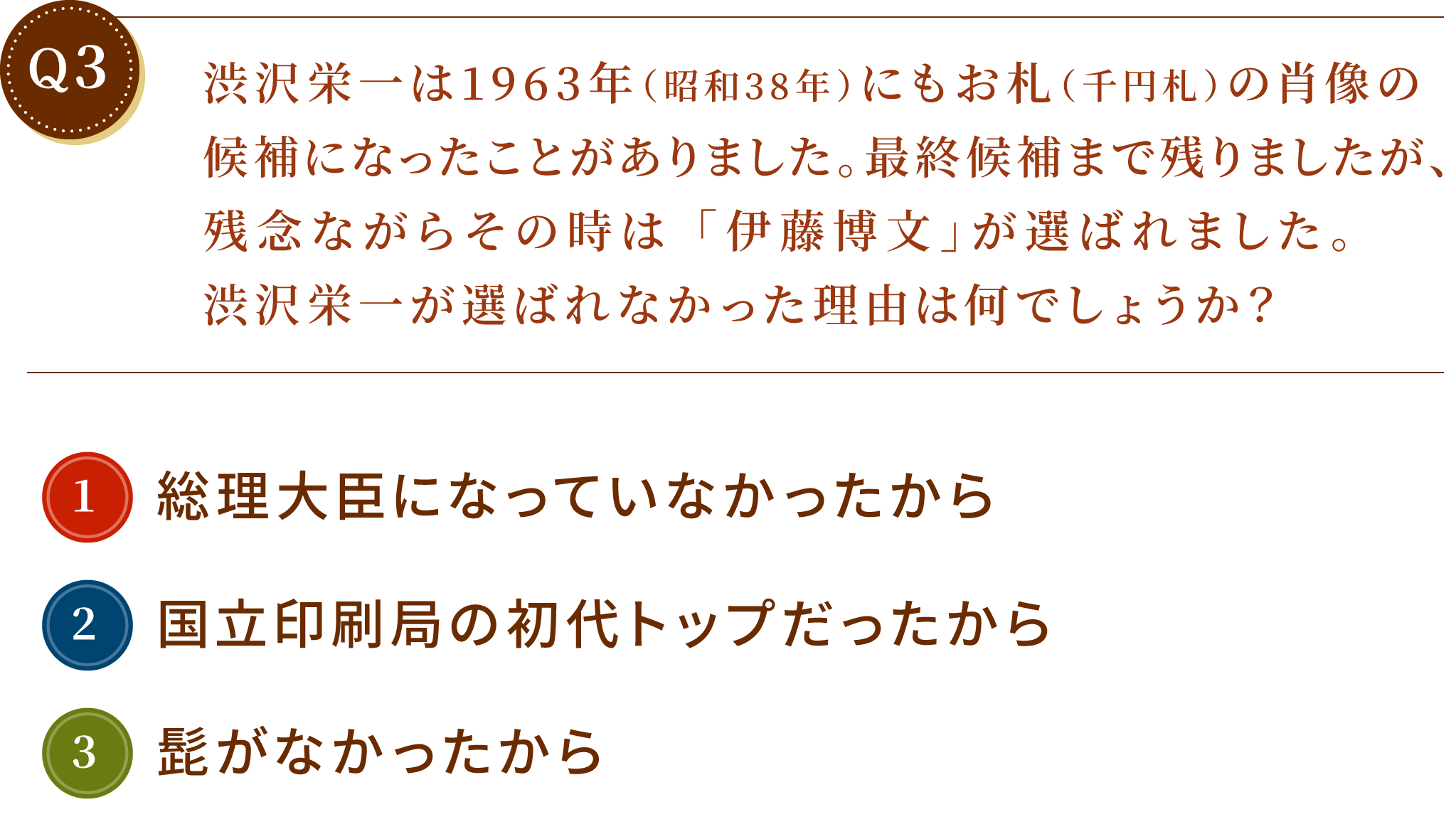

所説ありますが、当時は偽造防止の観点から、偽造がしづらくなる「髭」を生やした伊藤博文に決定したと言われています。七十七銀行金融資料館には、採用されず「幻の千円札」となったお札の試作図案が展示してあります。